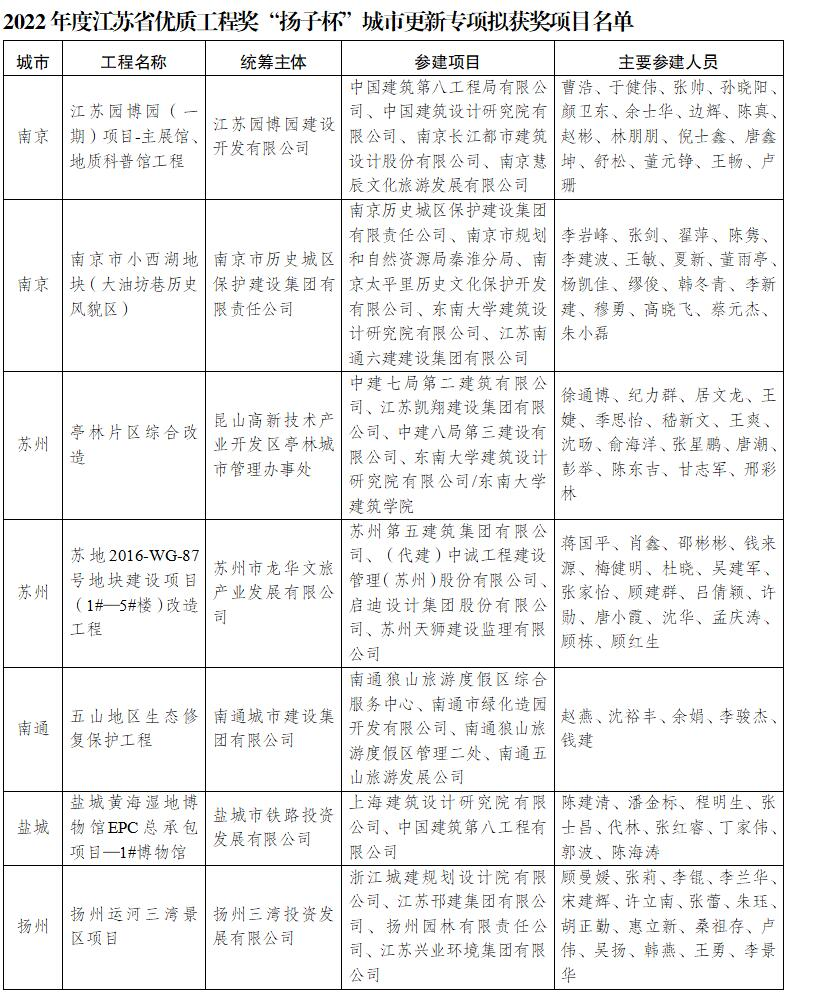

建筑之窗江苏讯(祝富 通讯员 童心)为充分发挥优质工程的示范引领作用,进一步助推江苏城市更新行动,“扬子杯”作为江苏省建设工程质量最高奖,首次增设城市更新专项。5月6日,2022年度江苏省优质工程奖“扬子杯”城市更新专项拟获奖项目名单公示。苏地2016-WG-87号地块建设项目(1#—5#楼)改造工程、盐城黄海湿地博物馆EPC总承包项目—1#博物馆、南通五山地区生态修复保护工程等7个项目位列其中。

据了解,“扬子杯”评选中,城市更新专项包括既有建筑改造提升和片区综合更新两种类型,原则上要求完成竣工验收并交付使用满一年的项目才可申报。既有建筑改造提升包括老旧住宅改善提升、老旧厂房(含工业遗产)改造利用、商贸办公楼宇改造、历史建筑保护修缮等。片区综合更新包括居住类地段更新、历史类地段更新、市政基础设施更新、低效产业用地更新、园林绿地及公共空间更新等,要求重点聚焦“城市病”问题,形成联动策划、规划、设计、建设、运营的一体化综合解决方案,推动社会共同参与城市更新行动全过程。

城市更新如何高效、有机、健康、可持续发展?这批“扬子杯”城市更新专项入选名单项目对于回答这个问题,给出了解决方法和路径。

在盐城火车站原址改造的盐城黄海湿地博物馆,也是“扬子杯”入选项目。博物馆外形宛如一羽丹顶鹤展翅飞翔。老火车站原有站房、站台、广场等通过保留改造,生成融合城市文化和城市记忆的新形象。

“2019 年7月,中国黄渤海候鸟栖息地(第一期)成功列入世界自然遗产,申遗成功后,我们思考将老火车站重新做功能布局,并对周边44公顷的废弃场地进行改造提升,建设‘一馆一园’。”据中国黄海湿地博物馆项目负责人陈建清介绍,博物馆建筑外形设计融入湿地、丹顶鹤等元素,内部结构保留原有拱形建筑形态,检票口、换乘楼梯、候车大厅等也通过建筑设计手法与现代化展厅布局巧妙融合,既留住城市记忆又充分发挥了展陈功能。

“建设过程中,我们就看到有一些鸟来此筑巢。改造好后,沼泽地、湿地公园里常能听到鸟鸣。”陈建清说,原来片区的小岛、沼泽地都有人工栈道相连,鸟类不在此筑巢、安家。此地改造的一大变化是,取消了所有人工栈道,打造无人岛,不干扰鸟类,让其放心安家。据监测,目前已在此发现翠鸟、白鹭等45种鸟类。“人与自然和谐共生”的画卷正在这里徐徐展开。

作为“苏州运河十景”之一的浒墅关古镇,在浒墅关桑园路西的苏地2016-WG-87号地块,保存有5栋极具产业特色的民国时期蚕种场建筑。“这5栋建筑迥异于传统的江南水乡古镇,呈现浓郁的近代产业文化特色。”蚕里街区改造项目主管刘勇介绍,街区改造时,对老厂房进行了专业性保护、修缮和加固,保留蚕种场厂房原本实用的立面开窗方式与老墙斑驳痕迹。

建筑更新的一大亮点是,注重新旧镶嵌,新建筑通过庭院组合与坡顶设计等方法,与老建筑在风貌上融合,新旧穿插,展开与周边历史环境的对话。比如,场地西侧面向浒新运河,沿河新建筑采用与相邻老厂房相似的坡顶与体量,共同塑造新旧辉映的滨水景观。5栋老建筑更新后,注入了文化展示、主题书院与休闲餐饮等功能,打造桑蚕主题的特色文化体验区,吸引市民游客来打卡,也吸引了相关企业、工作室入驻。

苏州工业美术大师、手工工艺旗袍非遗传承人金毅在此开设了旗袍工作室,进行旗袍非遗展示和传承。他说,做旗袍氛围很重要,市民在这里能以民国建筑为背景,穿着旗袍进行沉浸式拍照、游玩体验。平时,每天有一两百人来工作室参观。

城市更新是推动城市高质量发展的重要手段,离不开制度的完善与政策机制的创新。苏州市住房和城乡建设局房屋征收办公室副主任夏诚介绍,苏州陆续发布与城市更新相关导则、指南等政策性文件,扩充城市更新的政策“工具箱”。比如,出台《苏州市城市更新技术导则(试行)》《苏州市传统建筑和古建筑保护更新与修缮利用工程实施意见》《既有建筑改造施工图设计审查要点》等政策文件,通过“一案一审”等方式破解历史文化街区、历史地段既有建筑活化利用等方面的审批难题。

通过更新,让人与自然和谐共生的画卷,还正在南通五山地区铺展。

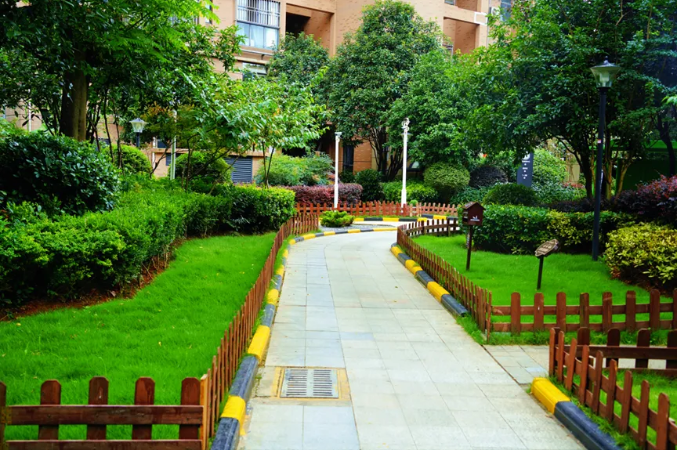

南通狼山国家森林公园内游人如织。“我们家就住这附近,天气好的时候带着小孙子来这里呼吸新鲜空气,看看江景,多惬意呀。”张阿姨是老南通人,家中几代人都在江边长大。“过去这一片都是码头,水质非常不好,大家平时也不往江边走的。”张阿姨说,如今江边治理好了,环境美了,还配套了不少健身设施,真正成为了老百姓家门口的绿色乐园。

南通狼山旅游度假区管理办公室旅游工作局局长胡志刚介绍,南通将五山地区生态修复保护工程作为重大民生工程重点推进,坚持“还江于民、还山于林”。五山地区生态修复保护工程统筹实施大小工程项目200余个,推进过程始终坚持以人为本。比如,五山地区新增森林面积约6平方公里,森林覆盖率达80%以上,初步形成了林地、自然保留地、湿地、水体层次互生的生态体系。生态修复完成区内超过三分之二的区域免费向市民和游客开放,让市民和游客共享生态修复成果,也让“水光山色连城、鸟语花香入画”成为城市的真实写照。

发表评论 取消回复